乡贤资讯 / NEWS

|

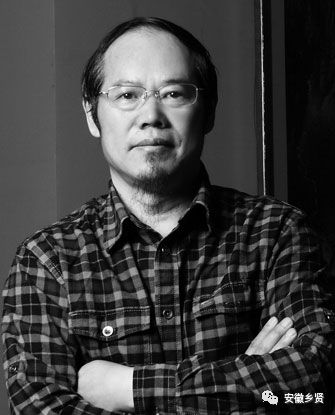

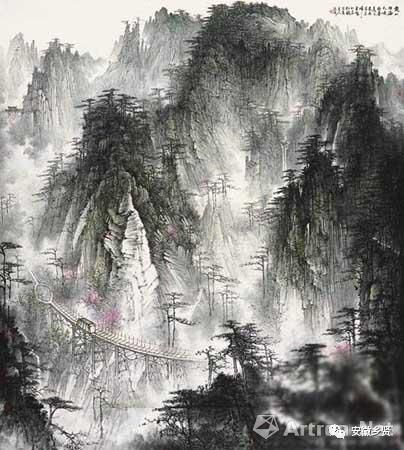

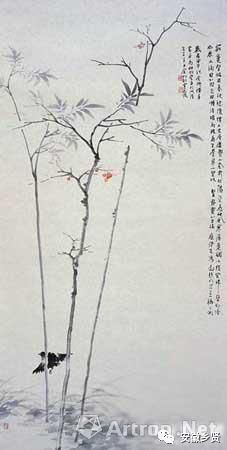

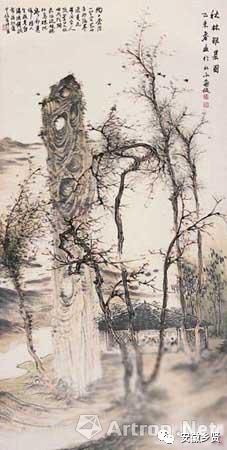

【安徽乡贤】周逢俊:诗画兼工方能通达中国古典文学艺术精髓时间:2019-05-14 周逢俊:诗画兼工方能通达中国古典文学艺术精髓 —访安徽省中国画学会副主席、长城书画研究院名誉院长、周逢俊美术馆馆长周逢俊 周逢俊,别名:星一、与青、斋号:松韵堂、庄房别馆,1955年出生于安徽巢湖银屏山下一个清贫的农家。他父亲曾上过私塾,雅爱读书,母亲是城里的大家闺秀,知书达礼,遗传给他一些传统文化的基因。 周逢俊 当代中国水墨画家、词人周逢俊,斋号松韵堂主人,家乡安徽巢湖,现居北京,以山水、花鸟画知名。原清华大学美术学院培训中心书画高研班导师,北京师范大学启功学院艺委会委员,关工委教育中心顾问,安徽省美术家顾问,安徽省中国画学会副主席,长城书画研究院名誉院长,周逢俊美术馆馆长,中国美术家协会会员,北京师范大学山水画高研班导师,中国散文学会会员,中华诗词学会会员,燕堂门下。 《黄山西海》 周逢俊从小在山野间打柴耕牧,亲近自然山水,同时他酷爱文学,背诵过许多诗词、古文,跟随一位曾任大学中文教师的表舅学习作文,写诗填词。 同时,他也酷爱并自学绘画,较早显露了绘画的天分,在家乡地区小有画名,“文革”后期两次报考安徽省艺术院校均因为“家庭出身问题”而未被录取。尽管遭受歧视和打击,但他始终没有放弃诗词与绘画创作,怀才不遇的逆境反而激发了他创作的欲望和成功的渴求。 客居北京:深研中国古典文学艺术精髓 20世纪90年代中期,也正是周逢俊远离家乡寓居北京的初期,中国水墨画坛回归传统的趋势日益彰显。回归传统有深浅两个层次,在浅层上是回归传统笔墨技法,在深层上是回归传统文化精神。固然传统笔墨技法作为传统文化精神的重要载体之一不可轻视,但传统文化精神并不限于传统笔墨技法。 诗、诗意、诗性是中国传统文化精神的核心,诗的意境是中国古典文学艺术的精髓。 仅仅强调笔墨技法、书画同源、书法用笔,还难以完全窥见中国传统文化精神的堂奥;只有在高度重视笔墨技法的同时,更加重视诗的意境、诗画一律、以诗入画,才能从根本上延续中国传统文化精神的文脉。 中国文人画传统历来提倡诗、书、画兼工的全面修养,而把诗放在第一位,不为无因。“右丞妙于诗,故画意有余。”(晁补之《王维捕鱼图序》)苏轼主张“诗画本一律,天工与清新”(《书鄢陵王主簿所画折枝》),推崇王维“画中有诗”,制定了文人画审美取向的标准,对后世水墨画影响极深。 王国维标举“境界”亦即意境(《人间词话》),指出“文学之工不工,亦视其意境之有无与其深浅而已。”(《王国维论词》)宗白华论述“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱恻,又须得庄子的超旷空灵。这不但是盛唐人的诗境,也是宋元人的画境。”(《中国艺术意境之诞生》) 诗境即意境:水墨画、诗词和散文同根生 周逢俊绘画的天赋极高,对笔墨的感觉超乎常人,故作画有股激情,这激情就来自于其内在的需要。但任何一位天才画家并不都是凭天赋作画,因为绘画还需要涵养,需要理解,需要品味,才能达到一个境界。 不少人论周逢俊的画,总得意于他的诗,以为他的画富有诗情。不错,周逢俊善赋诗填词,那般诗情总浸润着他的笔墨,进入他的绘画世界。然而,诗各有性情,因人而异。周逢俊的诗与画,其总体特征是什么?“典雅、清丽、疏寒、凄美”(周逢俊《松韵堂访谈录》)。也许他的诗词有婉约的一面,但他的画在温润之外,更见内在的张力,呈现出高品位有节制却又自由放松恣意旷达的气度。诗性的荒野,是周逢俊绘画的一种品性,也是一种审美态度,无论他画山水还是画花鸟。 读先生的水墨画和诗词、散文,倍感亲切。从他的作品中我读出了类似中国古典诗词的意境,和他对家乡山水以及中国传统文化精神眷恋的深情。先生的水墨画艺术的审美特征十分鲜明。 《兴隆写生》2014年68x136cm 刘骁纯总结说:“在绘画中,诗境即指意境。”(《绘画意境论》)现代中国画大师吴昌硕、齐白石、黄宾虹、陆俨少等人无不饱读诗书,诗画兼工,在绘画中注重诗的意境的营造。而今诗画兼工的画家却寥寥无几,不读诗书的画匠则比比皆是,所以时下流行的水墨画普遍缺少诗意,不含蓄,不耐人寻味,难以产生旷世的杰作和大师。 中国传统文化精神的流失在很大程度上是诗性的流失,在商品拜物教盛行的社会中诗的精神价值一再贬值,这也就从内里抽空了中国画传统文脉的底蕴。在这种情境下,周逢俊作为诗画兼工的全才更显得难能可贵。 荒野:自然的伟力唤起前进的动力 荒野,是文人的一种自然想象,与田园的概念不同,其不在于耕闲独醉或采菊东篱下,也不在意那炊烟袅袅、阡陌纵横或牧歌唱晚、泛舟湖上的生活景象,而是抛离了一切现实诉求,钟情自然,依恋自然,并顶礼崇拜,完全展示着大自然的魅力。 这里的自然对周逢俊意味着什么?是他故乡的银屏山还是他客居的黄山七十二峰?无论何者,其苍茫峻拔,神奇莫测,始终贯穿如一。周逢俊自言其家山蔚蓝深秀,“峰罗巨侈,翠迭宏衍”(《周逢俊·自序》),生成之意象无分南北。 言下之意,其山水意象贯通南北,崇高与浪漫不断交织,相互演绎。中国古代山水画始自魏晋六朝,如宗炳,即“眷念庐、衡,契阔荆、巫。”(《画山水序》) 而这些江南名山,是否就成为古代山水画家最初的视觉对象与审美情结?昔日顾恺之从会稽还,叹其山川之美,曰:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒸笼其上,若云兴霞蔚。”(刘义庆《世说新语》)明代吴承恩写唐僧西行之路,依然如此想象——“万壑争流,千岩竞秀。鸟啼人不见,花落树尤香。”(《西游记》第17回)有山,让水徘徊其间;有树,让人逍遥其侧。 不仅大地山川的南北问题在此综合了,笔墨丹青中的山水与花鸟的问题也在此综合了。周逢俊也很讲究这种综合,他的山水画,总让人见到茂密的森林与突兀的山岩,总让人看到陡峭险峻的气象与绵延幽深的意境,总让人感受到一种禅意。密密林间,有着一丝丝过隙山风。云岚渐起,山体峻拔险峭,人迹罕见。在这荒幽无人之境,一切都在恣意地生长,无为而无所不为。 这意味着什么?或者说,这些图像背后隐含着怎样的心理状态及创作动机? 对主体而言,有疏离感,即远离现代文明,躲避现代科学技术对生态环境的改造与破坏,重新面对荒野,寻求原始的神秘的及恢弘并苍凉的自然景观,寻求一种自然力。 周逢俊似乎要借助这自然力唤起他内心的表达欲望,批判人类社会对自然的干预及对自由的限制。 《黄山松石写生》2015年22x82cm 1980年底,他离家远游,浪迹江南,鬻画谋生,备尝艰辛。90年代初起,他在黄山各大宾馆当了五年住店画家,自称“黄山七十二峰客”、“松韵堂主”,但仍旧壮志难酬,知音难觅。“欲步前贤承气骨,遥知伯乐在京城。”(周逢俊《赴京自题小照》)1995年夏,他开始闯荡京城,相继在北京画院和中国国家画院首届高研班龙瑞工作室进修结业,凭借自己的绘画创作实力,在历届全国性美术展览中屡次获奖,加入中国美术家协会。经过十几年艰苦拼搏,他终于在高手云集的北京画坛立足,被京城的“伯乐”们赏识,成为“北漂”画家中的少数成功者之一。近年他又拜文怀沙先生为师,诗词与绘画创作更为精进,出版了《松韵堂诗、词、赋自选集》等诗词集和多种山水、花鸟画集。 《江南第一峰赋》366x144cm 他喜欢作诗,尤其喜欢填词。词比诗更适宜抒发个人幽微深婉的情感。他偏爱婉约词派,特别欣赏李煜的感伤情调。他自述:“我确实喜欢古风的情调,如婉约、典雅、清丽、疏寒、凄美(悲剧美)……这与我的人生经历有关。……我发表的数百首诗词大都是此情调。当然,我的绘画也受影响。”(《松韵堂访谈录》)我读他的诗词确实感受到一种婉约凄美、缠绵悱恻的情调,甚至他写的报告文学《中国画家的美国梦》(2003),也不时流露出悲悯的诗情。他不仅熟读诗词、古文,而且涉猎诗学、画论。 《清明》360x200cm 他写的学术论文《中国画的“韵”》(2006),对印度诗学与中国画论进行了比较研究,表明了他广博的知识和精辟的见解。他深刻理解:“诗画相通,不同艺术门类之间相互发明。”(《中国画的“韵”》)“山水画的意境需用诗的情怀营造,而非对自然的复制。”(《松韵堂访谈录》)“在写意中寻找诗境,在诗境中传承前贤之风骨。”(《周逢俊文献档案》)读他的水墨画山水、花鸟,我们都可以体会到诗的情怀、诗的意境。 《太行山黑龙潭春》122x244cm 周逢俊的山水画以纯水墨或浅绛山水为主,诗情氤氲,古意盎然。“古代画家往往写他的家乡山水,因而形成了他自己独到的风格和技巧。”(黄宾虹语)周逢俊曾经游览过祖国各地的名山大川,家乡的山水仍然是他的最爱。他说:“我的画多半取自家乡的山水题材。若不描绘自己热爱、感受最深的生我养我的故乡的景色,实在是浪费。清气、野逸是我追求的风格。”(《松韵堂访谈录》)他的山水画《梦里家山又一秋》、《家在银屏云水间》、《家山秋之韵》、《秋崖隐读图》、《故乡诗意》、《银屏山雾雨》等大量作品,都是描绘他的故乡的景色。 《秋林雅集图》2015年68x136cm 画家身在京华,心系巢湖,对家乡银屏山梦魂萦绕,一往情深。那里有他父母的遗泽,那里有他童年的梦想,那里有他躬耕苦读的身影,还有他朝夕相伴的庄房、山野、溪桥、老树……家乡的记忆并不都是甜蜜的,也有的记忆充满了苦涩。或许,那些甜蜜与苦涩交织的记忆,更容易触动游子的情思和羁旅的乡愁。他笔下的银屏山虽然也刻画了悬崖边上岩石加黄土等特殊的山形地貌,但不是自然的复制,而是诗化的自然,是他梦里的家山,一山一水、一树一石都浸透了画家眷恋故乡的缱绻深情,与他那些思乡怀旧的诗词的意境相通相融。 《玉堂春》2014年300x208cm 水墨画的意境主要依靠笔墨和构图来营造,也就是“气韵生动”主要依靠“骨法用笔”(包括用墨)和“经营位置”(包括三远)来体现。周逢俊的山水画从明清诸家上溯五代宋元诸家,他从明清诸家侧重取法笔墨趣味,从五代宋元诸家侧重取法经营位置,当然笔墨与构图不能截然分开。他的山水画用笔用墨精研石涛、龚贤、梅清诸家,经营位置博采荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽、许道宁、郭熙、倪瓒、王蒙诸家,其中许道宁的皴法、郭熙的树法等元素,特别是倪瓒疏寒冷逸的风格,也融入了他的画面。 《黄山松图》2015年68x136cm 他的山水画营造的意境苍润幽邃,清奇野逸,既缠绵悱恻,又超旷空灵,在那些纵横的丘壑、繁密的树林和虚白的云水之间,不仅织进了浓重的乡愁,而且隐隐透露出一种勃郁不平之气和人世沧桑的感喟。“笔墨难求意,思亲每自哀。”(周逢俊《故园吟》)都市的世俗生活的烦扰,使画家更留恋山水田园诗的幻境,于是“梦里家山”就成为一种寄托,一种象征。画家对“梦里家山”的眷恋,也寄托、象征着他对中国传统文化精神家园的眷恋。

|